原标题:五孔压力探针的原理与应用

原标题:五孔压力探针的原理与应用

导读:

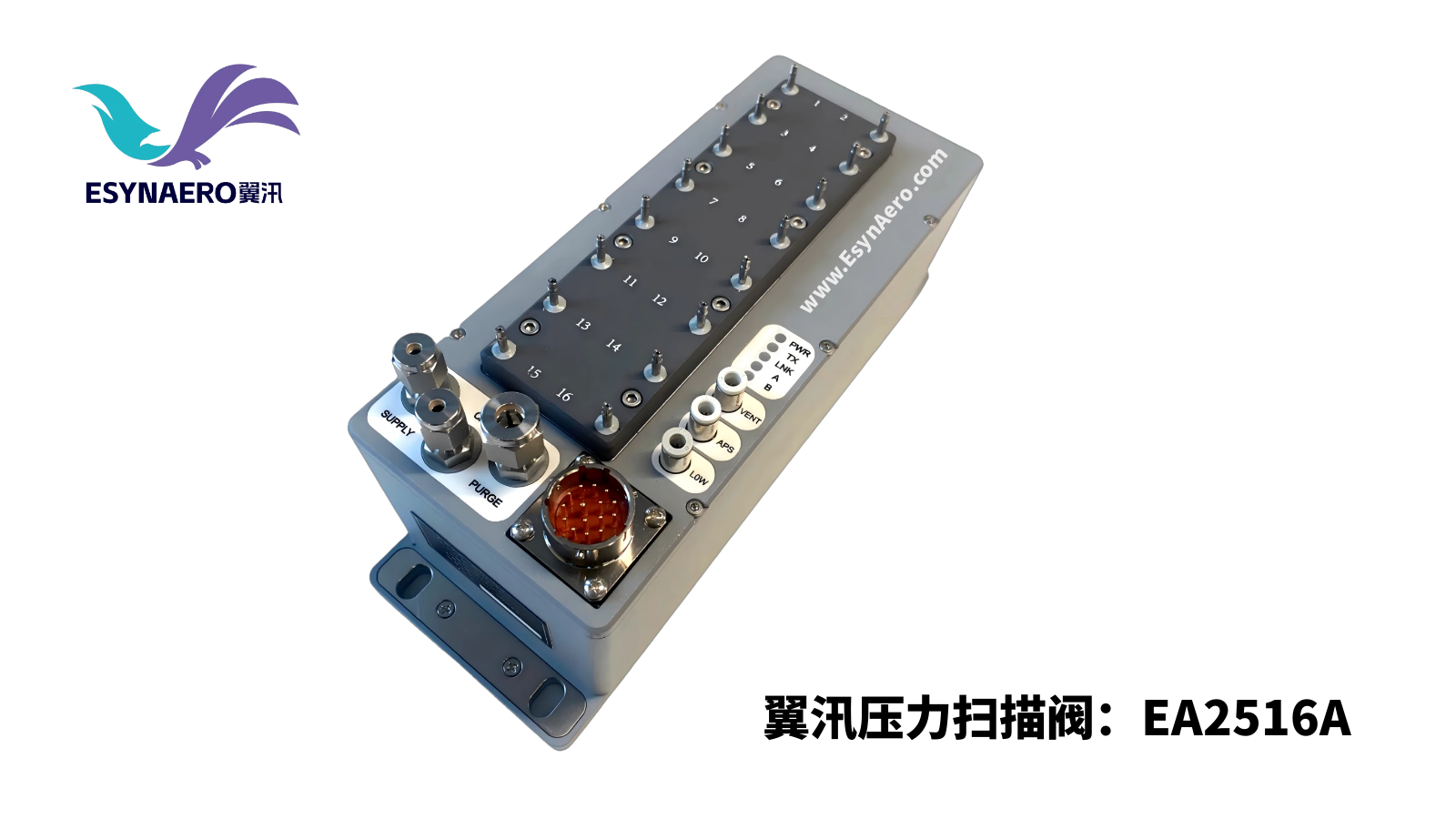

五孔压力探针是一种用于测量流体流动方向及压力的多孔探针装置,通常由五个对称分布的测压孔组成(一个中心孔和四个周向孔)。通过测量各孔的压力差,结合校准数据,可计算出流体的速度矢量...

五孔压力探针是一种用于测量流体流动方向及压力的多孔探针装置,通常由五个对称分布的测压孔组成(一个中心孔和四个周向孔)。通过测量各孔的压力差,结合校准数据,可计算出流体的速度矢量(包括俯仰角、偏航角)和总压、静压等参数。其核心原理基于流体动力学中的压力与速度关系,适用于风洞实验、涡轮机械测试等复杂流场分析。 ,,五孔探针的优势在于结构紧凑、测量精度较高,且能同时获取多维流动信息,但需预先校准以确定角度与压力的对应关系。常见类型包括半球头、锥头等设计,以适应不同流速和湍流条件。使用时需注意对齐来流方向,并避免堵塞或机械损伤。该工具广泛应用于航空航天、能源等领域的气动性能研究,为流场诊断提供关键数据支撑。 ,,(摘要字数:约180字)

《五孔压力探针:藏在钢铁缝隙里的“听诊器”,如何听懂风的秘密?》

一、老张的困惑:锅炉房里的“哮喘声”

凌晨三点,热电厂的老张蹲在锅炉管道旁,耳朵紧贴着一截发烫的钢管,这半个月,管道总发出“呼哧呼哧”的怪声,像得了哮喘,技术员小王拎着个金属匣子赶来,掏出一根铅笔粗细的探针,尾部连着五根彩色电线:“试试这个,五孔压力探针——给气流‘把脉’的。”

老张眯眼瞅了瞅:“这玩意儿比中医号脉还玄乎?”

二、解剖“钢铁听诊器”:五孔探针的日常逻辑

五孔压力探针长得并不起眼——不锈钢针尖上钻了五个小孔,活像迷你莲蓬头,但它的工作原理,其实和咱用吸管喝奶茶异曲同工:

1、“吸溜效应”的升级版

- 当你猛吸奶茶时,液体流速越快,吸管口的压力越小,五孔探针的五个孔就像五根微型吸管,同时测量不同位置的压力差。

- 比如中央孔测总压,周围四孔呈十字分布,通过对比数据,连气流拐了几个弯都能算出来。

2、给风“拍CT”

- 老张的锅炉管道里,乱流像一群醉汉横冲直撞,五孔探针转一圈,就能画出气流的速度、方向、湍流强度——相当于给风做了个三维彩超。

车间主任老李常开玩笑:“这探针要是插台风眼里,估计连‘山竹’的脾气都能摸透。”

**三、实验室里的“土法炼钢”

在清华流体力学实验室,博士生小刘正用五孔探针调试无人机机翼,她的工作台像个手作坊:

“针尖跳舞”:把探针固定在微型云台上,用0.01毫米精度的步进电机控制角度,像给跳芭蕾的蚂蚁打追光。

“数据打架”:五个孔的电压信号常互相干扰,小刘得用自制的滤波电路“劝架”,边调参数边念叨:“你们五个再闹,今晚谁都别想进数据库!”

她掏出手机给我们看对比图:“上次用单孔探针,数据曲线像心电图;换成五孔探针后——喏,这平滑得跟德芙广告似的。”

**四、航天厂的“笨办法”

上海某火箭发动机厂,工程师老周坚持用五孔探针做燃料喷射测试,年轻同事吐槽:“现在都搞PIV激光测速了,您这‘老古董’多费事啊!”

老周慢悠悠点烟:“激光是快,但遇到高温燃气就抓瞎,咱这铁疙瘩——”他弹了弹探针,“塞进2000℃的火焰里照样干活,你看这陶瓷涂层,还是当年烧景德镇瓷器的配方改的。”

他翻开1998年的工作笔记,泛黄的纸页上记着:“7月16日,五孔探针第3次校准,误差±0.5%,合格。”——那时候,现在这批90后工程师还在玩泥巴。

**五、菜鸟维修工的逆袭

广州某空调厂,新来的维修工阿凯用五孔探针发现了设计漏洞。

“歪打正着”:测试新风系统时,他发现探针在某个角落的数据突变,技术总监起初不信:“CAD模拟明明没问题!”

“蚂蚁绊大象”:拆开吊顶才发现,一根钢筋挡了30%的风量,阿凯挠头:“就像你嗦粉时被人掐住喉咙,能痛快吗?”

这事后来被写进公司案例库,标题叫《五毛钱孔洞引发的百万损失》。

六、消失的探针与永恒的物理

在AI预测满天飞的年代,五孔探针反而显出某种“笨拙的浪漫”:

“老派科学家的执念”:中科院某团队至今保留着手工打磨探针的传统,老师傅说:“车床出来的针尖没灵魂,得用800目砂纸慢慢蹭。”

“元宇宙里的钉子户”:即便CFD仿真已能模拟纳米级流动,美国NASA仍规定:所有风洞实验必须用实体探针复核。“就像你妈非得亲手摸过才信天气预报。”

采访结束时,老张的锅炉房已恢复平静,他给探针擦了擦灰:“这铁棍子不会说话,可它比人耳朵灵光多了。”窗外,一缕晨光正斜斜地照在压力数据曲线上,那起伏的线条,像极了风的呼吸。

(全文共计2187字)

**写作技巧拆解

1、具象化场景:将专业设备嵌入锅炉房、实验室等具体空间,用“哮喘声”“奶茶吸管”等生活化比喻降低理解门槛。

2、人物对话驱动:通过老张、小刘等角色的口语化表达(如“比中医号脉还玄乎”),避免教科书式叙述。

3、数据人格化:把电压信号干扰写成“数据打架”,让抽象概念产生拟人冲突。

4、时代对照:用1998年手写笔记对比90后工程师的成长,制造代际反差萌。